|

赤脚医生张子菊

2010-11-25 09:52:51 来源:中国日报云南记者站

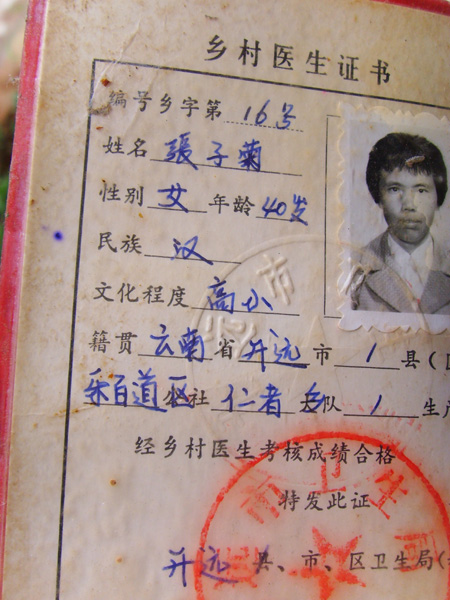

医者张子菊 在仁者村委会辖区内,张子菊是唯一一个还在行医的赤脚医生。今年65岁的她,已经从医41年。赤脚医生制度,曾被世界卫生组织和世界银行誉为“以最少的投入获得了最大的健康收益”的“中国模式”。 张子菊一生的从医经历,是中国赤脚医生的一个缩影。从“白干”到可以赚取微薄的收入,再到开一个小诊所,她用了整整20年时间。另一方面,从“农村合作医疗社”到“新型合作医疗社”,中国花了33年的时间来探索。 昔日的中国,今日的中国,张子菊是过来人。 对抗时间 张子菊感到了时间的残忍一面。 屋里的三个病人,都是七老八十的人,一个中风瘫痪了,一个肚子疼,一个发高烧。才九点多,点滴就到了该换的时候。她对病人说,你应该在七点就来,这样,就能在中午回家吃饭了。她来回穿梭于病人之中,问询、配药、换针,拿体温器。 整个诊所,就她一个人,一个病人会被另一个病人的到来打断。 诊所有并列的三间,一间摆了病床,在左边。中间的供病人初诊,也是医生配药的地方。右边的一间,是药房。 这里更像一个家庭的前庭,后院,确实是张子菊吃饭睡觉的地方。院子里摆满了刚刚收获的农作物,他的老伴,真在切割猪食红薯藤。 她感叹,屋里那些人,曾经,她们是多么年轻的人啊。插秧、跳舞、唱歌,活力四射,如今,她们只能躺在病床上,被人救治、照顾。总有一些人,成了她一辈子的病人。 她也有欣慰的时光。她接生过的一个孩子,今年考上了一所不错的大学。 她依然记得,1975年,她在弥勒朋普家里的妹妹来看她,坐车到开远,拎着木桶穿过花桥,从花木果翻凤凰山来红土寨,一个小姑娘,新缝的涤卡裤子被木桶磨出了毛绒。这个时候,366的生活车刚好经过,让她上车,有人认出了这个姑娘是张医生的妹妹。 “路上那么多行人,就让她上了车,只是因为她是我的妹妹,这让我第一次感觉到了尊重。” 现在走在路上,那些跟她打招呼的人,从大妈喊到奶奶。她留意到,这些人,并不是每个人都会叫的。 这也提醒着张子菊,她已经从医41年,现在已是一个65岁的老人。尽管她手不抖,思维清晰,可是她的眼睛10年前近视了,必须要戴着眼镜,900度一只,1000度一只。 “小时候在煤油灯下看书看多,后来又拼命学习,现在想啊,不近视,到我这个年纪,也该老花了。”从当上医生开始,她就没有留过长发,昔日的照片上,张子菊英姿飒飒,一幅干练清爽的样子。 她会说,“我以前还编辫子,多好看啊。” 医学之路 生在一个不给女生上学的年代,张子菊熬到9岁才可以上学,她记得,那是1954年,国家倡导男女平等,即便是这样,她还是通过自己的努力,割草砍柴换得上学的费用。但她终究是女孩子,上完小学六年级,就再也不能继续。 “好秧好地自然少不了我的份,我是多么想读书啊,可小学一毕业,我都15岁了。”四年之后,张子菊从弥勒嫁到红土寨。她带来了一些头疼粉、藿香正气水、清凉油、十滴水……,“没有想到,这里会那么需要这些药品。”这是张子菊第一次感到药品的魅力,这里远离城市,附近又没有集市,老百姓也不懂什么医学,但这还不是张子菊走上医学道路的原因。 1967年,她的第一个孩子出世,发高烧到40°,她能去最近的地方就是驻扎在红土寨边的“366部队”,这里也是附近老百姓可以看病的地方,但部队医疗人员配置有限,根本就看不过来那么多的人,经常都是满山都是看病的老百姓,排队过程都让人揪心。 她在深夜背着孩子跑到“366部队”,看病的人军医早就就寝了,她只能通过警卫去叫医生。后来孩子烧是退了,但对张子菊而言,要成了一位医生,已经是势在必行。但学医,从何学起?这里连个草药医生都没有,懂医的,就只有“366部队”。 “1969年,我们集体学习了毛主席626工作指示,毛主席提出要把医疗卫生工作的重点放到农村去,当时的农村开始组建卫生院,农村合作医疗制度也开始了。366部队响应了毛主席号召,就近培训我们仁者大队和木花果大队。他们把大队的人找去开会,我们仁者大队后来也积极回应,组织各个村寨的小队派出一个人去学医,当时的队长点名我去。” “626工作指示”,就是1965年6月26日,毛泽东发出的“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的指示。当时的卫生部部长钱信忠向毛泽东汇报说,中国有140多万名卫生技术人员,高级医务人员80%在城市,其中70%在大城市,20%在县城,只有10%在农村,医疗经费的使用农村只占25%,城市则占去了75%。这个报告让毛泽东很生气,要求在农村普及医疗卫生,此后,一个震惊世界的“赤脚医生”群体在全国崛起。 之所以选择张子菊去学医,是有原因的。每个村队只有一个名额,培养医生不容易,必须用心挑选。 首先,不要姑娘家。这就排除了未嫁的本村姑娘,理由也简单,姑娘嫁出去了,医疗技术也跟着人走了,所以,姑娘不要;第二,要识字。不识字没有办法学习,但当时,要找个识字的,是一件困难的事情,最高的文化就是高小;第三,要有生孩子的经验,这点男女不限,家里有小孩就行,因为医生还担负接生的工作。 张子菊这个时候孩子已经2岁,又是讨来的媳妇,要在本地生根,文化也够,条件都具备,加上之前她就有过自己打针的经验,又稍懂药理,成为队长眼中的不二人选。 在村里,之前也有人在新中国成立的时候学过医学,但因为她不识字,没有机会继续学习。 张子菊参加医疗培训队后,并没有直接到366部队去,而是先安排到了卧龙邑小学集体学习政治思想,一周的时间,主要传达全心全意为人民服务的精神,学了就不能白学,一定要真心为群众服务。有人没有坚持住一周,就回去了。 医疗培训时间是三个月,第一个学习解剖学,这对许多参加培训的村民来说,除了枯燥外就是有点恶心之感,许多人又不愿意培训。张子菊倒是津津有味,“当时不是真的人体解剖,而是用道具做出来的各种内脏。” 学好后,他们每人配了一个医疗箱,各自回家,配发给他们的是一本红壳壳的《赤脚医生手册》。“里面样样都有,常见的咳嗽病,复杂的心脑血管疾病,还有农村最需要的预防病,教怎么灭蚊子、灭苍蝇,西药啊,草药啊,什么都有。”太过于刻苦,张子菊的视力持续下降。 遗憾的是,张医生那本《赤脚医生手册》,后来被一位知青偷走了。1969年前后,出版的《赤脚医生手册》很多,当时发行量仅次于《毛泽东选集》,现在各种旧书摊以及旧书网,都能卖到当年出版的这类书。 一边学习,一边治病,也一边在等房子,那个时候,村里还没有一个地方提供给他们看病呢。 从小站到诊所 仁者大队的医疗站,远在仁者村,大家往来不方便,就琢磨着在小坝心建一个医疗小分站。张子菊与来自卧龙邑、莲花塘的三个人分到了一起,准备在卧龙邑筹备一个卫生站。有计划,实行起来却不容易,主要是经济问题。这个村寨医疗站,大队会议通过了三次,才在1975年盖起来,他们也才算是有了一个固定的看病场所。 医疗小站运行到了1981年,国家发生了很大的变化。这年开始了土地承包责任制,原来的生产队解散了,小站没有了经费来源,就只能关门各自回家。同时,国家对医生也进行了考核,乡村的医生要考核上岗,并颁发相关证书,当时的名称叫“赤脚医生证”。 “赤脚医生”,特指那些未经正式医疗训练、生活在农村,“半农半医”的农村医疗人员。赤脚医生是一个形象的称呼,还在田里干活的人,因为有病人来,来不及穿鞋就回去看病了。 赤脚医生当时来源主要有三部分:一是传统的草药医生,从事者一代或者几代,家传色彩很浓;二是类似张子菊这种,有一定知识(识字,有别于文盲),略懂医术或对医术有兴趣,能够短期培训成为应付一般性疾病的人;三是知青,他们要么本身就学过医学,要么是有知识文化的人,下放到农村后在这些地方结婚生子后,变成了本地人,之后通过培训就担负起医疗责任。 赤脚医生主要职责是为农民提供防病、治病、妇幼保健、计划生育等服务。 一些资料说,1977年底,全国有85%的生产大队实行了合作医疗,赤脚医生数量一度达到150多万名,张子菊就是这百万大医疗者中的一员。赤脚医生这项制度,被誉为中国最伟大的一项发明,原因要结合当时的中国实际情况。 张子菊在仁者学习准备考试的同时,土地的丈量也如火如荼地展开。分到田的一些赤脚医生,许多都选择回家了,医生有的不只是苦,还让家人烦。自己要翻山越岭去看病,采药,看病的时间还不分时间、场合,主要是工分又低,行医同时让孩子无人照顾,方便了别人,却苦了自家人。 小站停滞期间,张子菊回到了家里行医,分土地的时间用了好几年,等事情都忙完了,大家终于有时间想起了医疗站,不过,来找张子菊的干部建议张子菊把小站买下来,议价是3000元。 “1984年,万元就是富,我一是没有钱买,二是那几间土基房因无人修葺,早已破乱不堪。”张子菊建议他们重修下,继续让医疗为大家服务,但当时土地都分了,“每家扶每家的牛尾巴”,集体的事情,没有钱,谁也不知道怎么办。田地被分了,一些属于集体的财产,也在向各种个人有偿分配中。 在张子菊等待的日子里,小站还遭遇了盗窃,房屋被撬开,里面的药品要么被盗,要么被破坏,玻璃罐中一些零钱也被洗劫一空。“糖浆水被倒了一地,瓶子被拿走了”,张子菊说。 在等待小站恢复中,三个中的其他两个人,都回家下田干活了,只有张子菊还继续着她的医生梦想,她还是背着药箱,往来于各家各户。 1984年,收费也有要求,打注射1毛钱,安排一个病人2角,没有酒精、床铺以及其他的相关收费。在那间风雨飘摇的门上,张子菊贴上了一张纸条,主要是说明看病时间。她早上从8点看到10点,之后张子菊下地干活到12点回来吃饭,再去地里干活,下午4点开始又看病,看到6点结束。“我也分到田,不能不管一家人的生活。看病几乎是无偿的,不能赚到盐巴辣子钱。” 从 1985年到1989年,张子菊三人的小站名存实亡。房子烂了,人散了,主要的还有其他隐患,小站对面,是村里的粪坑,同样是长期无人打理。 瓦解并非医疗小站,以前每人的5元的医疗本,也是生产队出的钱,现在同样随着生产队这个集体的瓦解,农民再次回到看病要自己出钱的时代。 1990年,在别人的介绍下,张子菊花了600元买下一个军用油库,用油库的砖、钢架和其他材料在家门口盖了三间房子,那些钢筋一元一斤,大约卖了1000元,张子菊赚到了。从此,她终于有了一个属于自己的诊所,在今天诊所的位置的,她再次重盖了三间,也就是今天可以看到的诊所。 所谓赤脚医生 “每到换季,我们就要熬几大锅药,分发给农民,做预防用。当时都是预防为主,哪有那么多的药?每种要有配额,比如青霉素这些抗菌类,供量有限。当时合作医疗社,每个人出5元,就可以看一年病。药不够,我们就跟着仁者村的老中药到处去挖药,自己制作针水。” 中国最早的农村医疗合作社,就是我们今天常说的全民医保。每人一年只要出5元钱,就可以看所有的病,拿所有的药。这方便了群众,却苦了医务工作者。当时中国经济不好,医疗用品更是有限。 张子菊记得每年八月十五左右,是挖中药最好的季节,他们会到个旧去挖药,需要半个月的时间才能挖好。草药熬制的大锅药,预防很有效果,这样才能缓解病人与药品的紧张关系。 赤脚医生最为难的是,他们并不能专心治病。“当时吃饭靠工分,我们这些从医的开始一个月才有300工分,下地干活的是400工分。当时有规定,男人每个月要出27个工日,女人要出25个工日。”工分不够,就要白天行医,晚上搓绳子补工分差额,每晚要搓三十多根。工分,在张子菊的记忆里,1965年10工分分1元5毛,1968年分8角,1969并队后,只能分五六角。不搓绳子就没钱,家里就意味着没有盐巴味精了。 这样一来,张子菊就在母亲、医生、生产者之间不停转换角色,好在一年后,他们的工分改为了380分。 1981年下半年,张子菊考了“赤脚医生证书”,那是她从医以来的第一本行医证书。考试前,他们又被召集到乐白道办事处集中学习培训了一个月,他们三人中,莲花塘的医生没有考上,她和卧龙邑的医生继续拥有行医的权利。 1986年,国家不再使用“赤脚医生”这个名称了,张子菊的证件也变成了“乡村医生”,她有了行医补贴,每月20元。是时,张子菊已是属于个体户,这种合作方式算是个人与公家的松散合作方式,公家也为她的工作发放相应的补贴。 这20月的补贴并不是白拿的,张子菊要去乐白道背各种基础疫苗,诸如小儿麻痹疫苗糖丸、乙型肝炎疫、百白破、卡介苗等等,她拿回来后为寨里外的小孩接种,这是她一直的工作。有些时候,疫苗会不够,张子菊很遗憾,村里有人因为疫苗缺乏,而终身小儿麻痹。 家里人不得安逸,吃饭时不安逸,睡觉时不安逸,半夜三更还在路上,婆婆老伴都不支持。看到有人来看病,老伴会揶揄她:“拿她的药都会吃得好?”张子菊笑着说,“他么,多次都是我把他从死亡线上拉回来。”她也会说,“至少,我开诊所的这三间房子是我自己挣钱盖的。” 救人如救火。有一次,莲花塘有位产妇,胎盘下不来,当地的产婆和医生都束手无策,跑到红土寨来找张子菊。张子菊摸黑赶过去,路上还崴了脚,看到产妇心里很惊,再玩点,产妇就会大出血而死。 农村人缺乏药品,也缺乏相应的卫生知识。有些人家,孩子长虱子了,家长就用敌敌畏擦,结果孩子受到感染,只能带到诊所里看。许多家庭夫妻吵架,想不开的女人会喝农药,这种情况,晚一点都会送命,张子菊这些年,救了不少轻生者。 张子菊第一个接生者诞生于1970年,她记得那年是属狗的。1970年到1980年,是生育高峰期间,每年,张子菊都要接生40个左右的婴儿。整个小坝心,在张子菊从医的41年中,她接生的小孩不少于500个。 “家兴寨有一家,我一口气接生了5个,几乎是一年一个,不生儿子不甘心。”接生小孩费用,一开始一次收费一元5毛,后来是3元,纱布、棉花、酒精、绑带以及其他消毒品之类都是送,还有清洗几乎都是免费的。 “当时的人真的很单纯,根本不会想多收什么。”张子菊说。 现在,到许多医院顺产一个孩子起码收费1000元,也许有只有对比,才会找到,为何会有那么多的赤脚医生会选择不干。张子菊归把这份经常半夜接生的苦差总结为:要有“同情心”。 张子菊除了看病、接生外,还扮演兽医角色。“第一次去给牛打针,我看到大黄牛动来动去,又怕打针后有什么异常反应,很怕呢。”土地分到户,养猪养鸡的人多了起来,疫苗紧张并不是每家都能卖到,张子菊拿来的疫苗,常常要挨家挨户地打。“鸡的疫苗还只能晚上打,我大女儿做我的助手,跟我到处跑。”当然,这些疫苗也是免费打的。“有一家,好几只猪,都得了瘟病,要是死了,主人要损失很大,我打了几针好了后,人家不只是感激,而是觉得你救了他们一家的命。” 因为又要干活,又要干活,许多赤脚医生都是背着药箱下地干活,经常会有人看到赤脚医生胸前身后背着药包,挑着稻谷在田间地头行走。张子菊虽然没有如此,但她理解这种行为,跑来跑很麻烦。倘若放在当下,也许会有人认为,这可能是一种秀。 医民救人 1995年,开远市卫生局给张子菊发了一个行医工作证,补贴变成了每个月60元,1996年,又变成了云南省卫生厅颁发的“资格证书”。 与这些名称一起发生改变的,是中国的变化,她切身感受到的也是名称:“我嫁来的是仁者公社,后来是仁者大队、仁者村公所、仁者乡……现在叫仁者村民委员会”,还有,不用去挖草药了,去药材市场、农贸市场,什么草药都能买到,现在的药疗用品,都是成件送来,药品远远超过了患者。 看病的人,也分散到四处,张子菊感觉到了自己尴尬的处境。最近一些年,新型的农村合作医疗社出现,各地的医疗机构合并到仁者村委会,张子菊的年纪早过了退休时间,跑也跑不动,“年轻的医生那么多,我们也完全使命了”,于是,张子菊说自己“下岗”了。 她的女儿顶替她到了仁者的卫生所,女儿这辈不用背着药箱到处跑了,他们在卫生所等着病人的到来。另一方面,医院越来越多,交通也越来越便利,去省里、市里,有些去得更远,都根据自己的经济能力主动选择医院。 接生工作,她也早就不做了。家畜、宠物都有专门的疫苗和专门的人负责,属于张子菊的,就只有这个诊所。 在张子菊的诊所里,开销是不能报账的。从2008年实行“新型农村合作医疗社”以来,到张子菊这里看病拿药的人,就大大减少了。这个时候,张子菊打一针,可以赚到1块多点, “免费白干”的过去了,新的问题总是接踵而至。 可是,医生总是救急的,那些老人与小孩,那些临时的伤害,总要来这里。同时,她还要继续传播她的医疗常识,她对一个小孩的父亲说,“下次,不要错过打针的时间,药效总有个时间段。”她还要照顾那些屋内的老人,她们也跑不了那么远的地方。 张子菊的偶像(姑且这么说吧),是一个叫袁隆平的人。她感慨说:“一亩产250到300斤,就是不得了。现在一分田就能产一挑,一亩田,可以收1000多公斤,是公斤啊。多少人都要感激这个人,不然人都饿死了,还谈得上别的?”她在电视上看到袁隆平,瘦瘦的一个老头。“他发明的杂交水稻并没有把他养胖,但让我们这个庞大的国家人口得以从吃得饱到吃不完。”张子菊甚至不知道袁隆平是哪里的人,但她觉得,只要做了杂交水稻这一件事,就足以让所有的人感谢这个瘦老头。 “都是救人,你们都是救人哪。”一个来看病的人老太太总结说。 诊所,就在小卖部的对面,没有名字。 晚上10点钟,我从诊所出来。看着卷帘门徐徐落下,那位瘦瘦的,戴着高度近视眼镜,说话铿锵有力的女人,慢慢退出我的视野。 她家隔壁的活动中心正欢声阵阵,但她不属于那里,她什么娱乐都不会,最近的一次远行,还是在1995年。 来源:中国日报云南记者站 (通讯员 周重林) 编辑:杨鑫

|

|

|

|

|

|

|

| 商讯

|

专题

|

各地新闻

|

|

|

点击排行

|

视觉

|