我的兄弟叫雷锋——专访“雷锋班”首任班长张兴吉

● 无分页阅读

我的兄弟叫雷锋

——独家专访“雷锋班”第一任班长、雷锋生前战友张兴吉

“雷锋班”第一任班长、雷锋生前战友张兴吉。新华社记者王建民摄

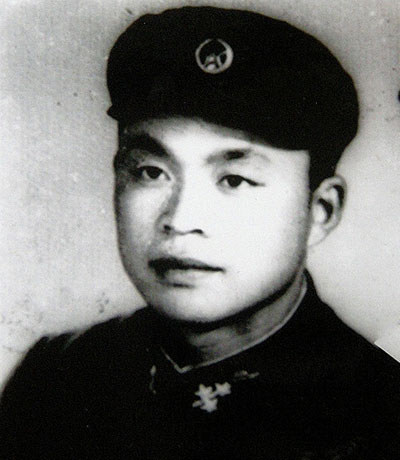

年轻时的张兴吉

……………………………………………………………………………………

新华网专稿(记者巩琳萌)1962年8月15日,雷锋死了。

那一天,张兴吉在营房窗户口看到了事件的整个过程。等他以有生以来最快的速度飞奔到事故现场时,倒地的雷锋还有气息,但是已经说不出话。

“血灌在他的喉咙里,呼呼拉拉地直响。”

五十年过去了,雷锋倒地的整个过程,还常常出现在这位如今已72岁的老人的梦里,让他惊醒。

对于别人来说,雷锋可能是一张照片、一幅油画、一本书,或者一尊雕塑。

但是对于张兴吉来说,雷锋是一个聪明的战士、一个热心的战友、一个调皮的孩子,一个自己手底下得意的兵。

张兴吉、雷锋。他俩共同出生于1940年。一起生活了两年零8个月。

我们的时代

什么是时代的美?战士那褪了色的、补了补丁的黄军装是最美的,工人那一身油渍斑斑的蓝工装是最美的,农民那一双粗壮的、满是厚茧的手是最美的,劳动人民那被烈日晒得黝黑的脸是最美的,粗犷雄壮的劳动号子是最美的声音,为社会主义建设孜孜不倦地工作的人的灵魂是最美的。

这一切构成了我们时代的美。

如果谁认为这不美,那他就不懂得我们的时代。

用现在时髦的话说,张兴吉和雷锋,都是抛弃了“高薪”选择入伍的人。

1940年,张兴吉出生在四川省蓬安县海田乡三村七社一个农民家庭。父辈兄弟7个,有这么多男人,放在旧社会的标准来看,是地地道道的“人丁兴旺”。但却给他们家里带来了无穷苦恼。

抓壮丁,这是给幼年的张兴吉留下印象最深刻的事情。每天白天,成年男人们都要躲起来,有时躲在山上,有时躲到其他乡里,就是为了避开乡里前来强拉人当兵的官吏。张家空有这么多壮劳力,白天却不敢下地,只有晚上偷偷回来,点着灯去插秧种田。

后来,夜里突然也开始抓壮丁。于是,张兴吉的父亲被抓了。

要么给钱,要么拿自己的兄弟来交换,这就是当时的政策。心急火燎的张家把仅有的一头猪杀掉,卖了钱,这才换回了父亲。

1949年,对于张兴吉而言,是“换了天”的一年。

头顶上飞机飞得很低,解放军开进了村子。那时候,张兴吉和其他的孩子一起,趴在边上的土壕里,看解放军经过。只见他们整齐地排着队,扛着枪,挎着黄色的军包,没有骚扰村里的任何人、拉他们加入自己,还会帮农民修房。

这就是他对解放军最初的印象。

新中国成立后,十七岁的张兴吉进入一家生产纸张的县办工厂上班。干了两年,突然得知部队来招兵的消息,他兴高采烈跑去应征,结果血压高了。第二年,他又去应征。

体检之后没多久,有一天,张兴吉正在厂里操作机器出纸,突然有人送来了入伍通知,这个平日里被父亲称为“三天说不了两句话”的男孩,高兴地一关机器、跳了起来!厂里的书记气得直摇头,“你这个娃儿现在是主力,提前也不跟我们打个招呼,现在咋个找人呦?不过国家、部队需要人,我们也不能拦你。”

就这样,1959年1月,二十岁的张兴吉高高兴兴地当兵去了。走之前,他在纸厂的工资是每个月36块钱。

这时候,二十岁的雷锋正在鞍钢化工焦化厂当工人。焦化厂作为一个新建的厂,是当时鞍钢最艰苦的地方,雷锋是主动要求去这个厂的。他每周都被评为生产标兵,而且先后7次被评为红旗手,这样的记录在当时的鞍钢无人能及。1959年12月,从小就有当兵理想的雷锋,在开始征兵宣传时也跑去报名了。

“我们当时的工资是每月48元,而且来年马上又要涨了,”据雷锋在鞍钢的工友、同批入伍的战友、也是雷锋命运中一个关键性人物——乔安山回忆,“(我)想都没想参军的事,但雷锋找我说,当兵保卫祖国,扛枪站岗,挺神圣的。于是我们一起报了名。”

那时部队的工资,是每个月6块钱。

张兴吉还记得,1959年,跟随新兵队伍出发了一个礼拜后,作为四川人的他才知道自己当兵的地方在天寒地冻的东北。他坐了七天七夜的闷罐车,中间因为水土不服拉痢疾,“车上根本没有茅房”。

然而,就如同后来屡碰钉子也要当兵的雷锋一样,张兴吉也始终坚定地认为,自己的选择是正确的。

那就是一个倔强的时代。

初识雷锋

小青年实现了美丽的理想,第一次穿上庄严的军装,急着对照镜子,心窝里飞出了金凤凰。

党分配他驾驶汽车,每日就聚精会神坚守在机旁,将机器擦得像闪光的明镜,爱护它就像爱护自己的眼睛一样。

张兴吉的新兵训练结束了。当给大家分配连队的时候,偌大的操场里,已经被分配完连队的新兵都站在了自己的连队前,只剩下他一个人孤零零地站在操场上。

“生产队!”一个洪亮的声音让张兴吉忐忑不安的心平静下来,然而,旋即又更加剧烈地跳了起来,“在家搞生产,在这里还要搞生产?!”

实际上,张兴吉是被分配到了运输连。因为运输连外出执行任务,分来的新兵都由生产连代管。但是这些事情,张兴吉是等到三个月之后才知道的。无条件服从,是那个年代的特点;人们也许不喜欢、也不知道自己为什么做一件事情,但这并不影响他们做事情的热情。

来到部队的张兴吉,依然“三天说不了两句话”,但是工作异常努力。这种稳重老持让他迅速从同批兵中脱颖而出,成为了运输连二排四班的班长。

这样的安排,最终让他成为了雷锋的班长,也是雷锋生前唯一的班长。

他们的命运开始交集。

今天,有无数记者问过张兴吉:第一次见到雷锋是什么样的场景?其实对于老人而言,那天的情景从不需要费力去回忆。

1960年1月8日上午十点钟,全团在操场上召开欢迎新兵的大会,雷锋作为新兵代表发言。已是四班班长的张兴吉,在台下当听众。

雷锋的个子很矮,只有1米54。军装对于他来说有点太大了,看起来有点儿别扭,裤腿还挽着。有的战友就在下面嘀咕,“怎么这么小啊,咋来当兵的?”

事实上雷锋当兵的过程确实很不顺利。他个头太小,体重只有40多公斤,体检不符合标准。但是雷锋屡次找到当时辽阳市武装部的政委余新元给自己“说情”。为了成功,他每天都在武装部打扫卫生、生炉子、打水,甚至把自己的全部家当都装在一个小皮箱里拎过来,对余新元说,“如果不给我换军装,我就穿便衣去!”这种态度最终打动了余新元,他向负责接兵的部队领导推荐了雷锋。但是,鞍钢并不同意放生产尖子雷锋走,他们以雷锋“没有原始档案”来拖延时间。后来,接兵的部队领导通过调研发现,雷锋确实是一名“好青年”。于是特事特办,同意让雷锋参军。

这名特殊的新兵——雷锋掏出一张纸,对台下的人说,“敬爱的首长!”声音特别大,湖南口音很重,大家都开始偷笑。但见他话还未说完,突然起了一阵大风,把发言稿给吹跑了。大家就笑得更凶了。

雷锋没慌,他干脆开始了脱稿演讲,“敬爱的首长和全体老大哥同志们,你们好!首先让我代表新战士讲话。我们这些新战士,能在60年代刚刚开始的日子里,穿上军装,扛起枪杆,真有说不出的高兴。我们当中有工人,有社员,也有学生,来自四面八方,可我们只有一个心眼,学好本领,保卫祖国,当个像样的兵,做毛主席的好战士!”

台下,响起一片掌声。

张兴吉默默地想,这个娃儿说话这么流利,自己班上正缺一个能说会写的小战士,要是能分到自己班里多好。

未诚想,这个希望,后来成了现实。

我的兄弟

我要牢记这样的话:永远愉快地多给别人,少从别人那里拿取。

雷锋这一批新兵训练结束后,连长和指导员把所有的班长都叫了过去,向他们介绍分到各班的新兵。当介绍到雷锋的时候,指导员对张兴吉说,雷锋是从鞍钢过来的,在那里表现一直非常好,是先进工作者。

张兴吉心里有数了。这是值得栽培的苗子兵。

实际上,四班一直是尖子班,无论是训练成绩还是工作成绩都走在全连的前头。当时运输连有两个排,一排是马车排,二排是汽车排。张兴吉后来自己推测,把雷锋分到二排四班,除了因为他在地方上开过拖拉机,有一些驾驶基础外,就是连里领导希望他能在一个优秀的班里,得到锻炼,继续发扬他在地方上的好作风、好传统。

张兴吉很高兴。不光是因为雷锋能说会写,还因为雷锋“长了一张娃娃脸,这么点儿小,像个玩具一样,可以去耍(注:四川话,逗着玩)。”

那个时候,宿舍很大,一个半排住在一个屋。营房破旧,上下铺都是用木板搭起来的。张兴吉作为班长住在炕头,雷锋住在炕尾。

头一天晚上,张兴吉主持开班务会,让战友们相互认识一下,同时排站岗的时间表。雷锋站了最后一班岗,还给老兵打水洗脸。

雷锋很勤快。这首先体现在打扫卫生上,曾有人评价说,“以勤快的态度做好打扫卫生这样不起眼的小事,是雷锋非常重要的品质。他每到一个新的环境,都是这样开始的。”张兴吉说,那个时候,营房外面大部分都是土路。冬天,风一吹,树叶就落在了地上。雷锋转眼就会把地上的落叶收拾走,总是让营房里外都干干净净的。

其次,他还要帮其他的同志洗被褥、洗衣服。以前部队里用的被子,被面是黄色的,被里是白色的。洗被子的时候要先拆下来,大家有时候会比赛,看谁洗的被子、衬衫更白。雷锋自然是这方面的佼佼者。而且他还经常帮其他同志洗。张兴吉说,他的衣服从来不敢丢在床上,否则转眼就不见了,“一准是雷锋拿去洗了。”

有一次,战士韩玉臣的棉裤被烧破了。当时汽车上有一种电瓶水,里面有硫酸的成分,如果不小心洒在身上用不了几分钟就会把衣服烧个大洞。韩玉臣是个粗犷的人,大个子,手榴弹一扔能扔50多米,他把坏掉的棉裤往床上一扔,“大不了不穿了!”就去睡觉了。可是第二天,等他醒过来的时候,却发现棉裤已经补好了。韩玉臣在班上喊:“哎,是谁把我的棉裤补了?”边上的战士说,“肯定是雷锋,不然会是谁!”韩玉臣就问雷锋,“是你补的不是?”雷锋笑笑说,“也可以那么讲吧。”张兴吉说,雷锋是从自己的棉帽里拆了一块布料下来,洗干净晾干了,然后给韩玉臣补上去的。

我们今天在《雷锋日记》里能看到这样的内容:“今天是星期日,我没有外出,给班里的同志洗了五床褥单,帮高奎云战友补了一床被子,协助炊事班洗了六百多斤白菜,打扫了室内外卫生,还做了一些零碎事……”

确实,在张兴吉看来,雷锋就是这样一个闲不住的人,一个热心肠的人。

有回全班上山割草,早晨带饭中午吃。那时候吃饭是定量的,每人一顿3两,一天9两。战士王延堂胃口大,早晨就把午饭吃掉了,雷锋就把自己的午饭给了他。张兴吉还为这件事情批评过王延堂,说,“你这个人莫名其妙,让别人给你饭!”

战士周述明的母亲生病,他十分着急。后来有人给他们家里寄去了钱。全班都认定是雷锋寄的,周述明找他问,可是他起初怎么也不承认,最后实在没办法了才承认。

雷锋还是一个爱学习的人。他最爱读的书是《毛泽东选集》。那时候,一个班只有一本《毛泽东选集》,为了让每个人都能学习,雷锋给班上的每个战士都抄了一本。后来,甚至帮连里的很多人都每人手抄了一本。

“你看他走在路上,那个嘴总是不停地在动。我后来才知道他是在背毛选里面的句子。”张兴吉说。

乔安山,是和雷锋从鞍钢一起一路走来的战友。但是在张兴吉看来,与聪明好学的雷锋不同,乔安山恰恰是班上“最笨”的人。他不会写自己的名字,也看不了报纸,“不会包饺子,甚至连烧个火都烧不好。”

别人经常会笑话乔安山,但是雷锋却很喜欢帮助他。雷锋每次从外面作报告回来,都要把带回来的本子和笔送给他,还给乔安山布置一些文化课的作业。有时候,雷锋不在,其他战友就会问乔安山,“雷锋给你布置的作业你做完了没有?”

对于乔安山而言,雷锋就像是自己的哥哥;

对于张兴吉来说,雷锋就像是自己的弟弟。

然而,很快,他们就失去了这位兄弟。

伤痛

人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的,我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去。

悲剧发生的那一天,张兴吉在宿舍里。

这时候,雷锋已经当上了四班班长,张兴吉调到三班当班长。但是他们仍然住同一间屋里,雷锋睡张兴吉之前的床,张兴吉搬到了雷锋的上铺。

1962年8月15日上午,雷锋和乔安山开着嘎斯13号车装着新棉衣回到连里。雷锋跟连长报告说,他开的这辆车到了三级保养时间,车况不好。然后准备和乔安山一起把车开到连部后边三营九连炊事班门前的自来水管边,把车上的泥用水冲一遍。

那个位置就在他们宿舍的斜后面一排。张兴吉从宿舍的窗口刚好能看见。

张兴吉回忆说,他们车的一个轮子陷在了水坑里。在屋里的人听到动静就趴在窗户口看。只见乔安山把车开到九连连部向左的一个拐弯处停住了,那是个直角的死弯,前后左右回旋的余地很小,左后轮距离一棵杨树很近。

杨树上拴着一根8号铁丝,连着一排1.5米高、小碗口粗的柞木方杆子,一直拉到炊事班前,是战士们平时晾衣服、晒被子用的。

雷锋站在车下冲乔安山打着手势,让他给油。

“呼”地一下,乔安山把车开动了。轮子把离杨树最近的那根柞木杆子从根部挤断,柞木杆子和杨树之间的铁丝同时被挣断,折断的杆子在另一侧铁丝的拉动下向汽车左侧的前方弹出,正好砸在了雷锋的头上。

“雷锋不是很快地倒下的,他是慢慢、慢慢、慢慢地向后倒下的。”张兴吉反复跟记者说着这句话。在后来的50年里,这个镜头常常出现在他的梦境中。“雷锋站的地方后面有一条尖石子铺的小路,他的后脑勺正磕在那条路上,我后来常想,如果不是这样,他也许不会走得那样快。”

屋里的人飞也似地跑了出去。雷锋已经不能说话,满嘴里都是血。连里的人把他送去了医院。其他的人虽然心急如焚,但却没有机会跟着一起去医院。

后来——

他们听说,医生已经开始为雷锋做手术。

他们听说,医院没有办法了,正在请军区总院的专家来。

他们听说,医生把雷锋的气管割开输氧。

他们听说,雷锋在12时5分永远停住了心跳。

张兴吉说,其实,当他看到雷锋受伤的样子的时候,就已经有了这样的预感。

全连都哭了。

张兴吉睡不着觉,他半夜里望着雷锋的空床铺发呆。“一看到那张床,脑子里总是轰地一下。”

张兴吉说,雷锋是个可怜的孩子。他在不到三年的时间一家几口都被害死,成了孤儿;班上的每个人都看过他手上被地主砍后留下的三道疤;他讲述苦难家史的忆苦思甜报告曾让台下的每一个人落泪;他曾经对张兴吉说,“班长,我过去那么穷、那么苦,当了解放军,一定要用实际行动报答党、报答人民。”

雷锋又是个可爱的孩子,他每天都笑呵呵的。他湖南口音很重,有时候大家逗他,“你说啥玩意儿,来说个普通话。”他就说,“不要逗我啦,湖南口音不是说改就能改的。”他喜欢唱歌,点名、开会、吃饭之前领唱的都是他,可是他唱歌不好听,有时候文艺演出人家就让他做做勤杂的工作,他还是很高兴。

一个好孩子,走了。

一个好战士,走了。

生活还在继续

人生总有一死,有的轻如鸿毛,有的却重于泰山。我活着,只有一个目的,就是做一个对人民有用的人。

公祭雷锋同志大会在雷锋殉职后的第三天举行。

这场葬礼让张兴吉感到震惊。由于雷锋生前常常照顾老人,帮老百姓清理粪坑、干农活,给公社捐过款,而且还是望花区学校的校外辅导员,很多百姓得知消息后都过来了,“来了数万人,他们都自动带着白花为雷锋送行。”

第一次,张兴吉如此直观而深刻地感受到雷锋的感召力。

经上级安排,张兴吉重新回到四班当班长。很久,整个班都笼罩在悲伤的气氛里。周述明在班会上哭了好几次。

最后,大家决定为雷锋留一张床铺。每天晚上把被子铺开,第二天早晨再叠起来。

1963年1月,国防部命名雷锋生前所在的班为“雷锋班”。命名大会在沈阳军区八一剧场举行,班长张兴吉、副班长周述明从军区司令员陈锡联手中接过锦旗,上面写着金光闪闪的三个大字:雷锋班。

这一年,张兴吉还作为全班的代表,在北京接受了毛主席的接见。这曾经是雷锋最向往的事情。

所有的人都希望,“雷锋班”能够继承和发扬雷锋的优良传统,完成雷锋同志“没有完成的事业”。从北京回来之后,张兴吉的压力很大。他怕对不起毛主席、对不起雷锋。他反复思索:怎样才能做到像雷锋同志那样?

连里、团里乃至整个军区对“雷锋班”的一举一动也非常重视。军区首长调研时经常在“雷锋班”蹲点,考察他们的工作情况。

从此,给老百姓挑水、清理粪坑、弄垄沟,给驻地学校当课外辅导员,这些都成为“雷锋班”的固定工作。

张兴吉后来提干,历任排长、连长、助理员。他担任连长期间,建议了点名先点“雷锋”,然后全体答“到”的活动。这个传统后来一直延续下来。

1972年,张兴吉复员回到地方,在四川南充一家土产果品公司当司机。

他回家后的第一件事情,就是把雷锋的照片挂在屋里——

兄弟,你知道吗?我从来都没有忘记过你。

一项更重要的事业

我今天听一位同志对另一位同志说:“人活着就是为了吃饭……”我觉得这种说法不对,我们吃饭是为了或者,可活着不是为了吃饭。

回到地方的张兴吉一直默默无闻。除了家人,没有人知道他和雷锋的关系。

1987年,土产果品公司面临倒闭,张兴吉从亲戚那里借来两万块钱,买了一辆二手中巴,开始自己跑运输。

残疾人上他的车,他不收钱;有人说自己没钱,他也不问人家要钱。就这样,两年之后,中巴的生意已经入不敷出,最后3000块钱处理掉了。

最终,张兴吉又回到土产果品公司,在门市部上班。

然而就在这一年,张兴吉的命运出现了一个转折。1989年,全国召开学雷锋座谈会,沈阳军区四处寻找曾经给雷锋当过班长的张兴吉,费劲周折,几乎要放弃的时候,终于在南充找到了他。

这次的座谈会对张兴吉震动很大。会上,有人说,雷锋正在被人遗忘。

对于张兴吉来说,他无法接受这样一个好人会被人遗忘。回到南充之后,一直低调的他,在自己负责的门市部里挂上了雷锋的头像和标语。

这一年,他已经接近50岁。他决定,把宣传自己的战友、兄弟——雷锋的精神作为一项事业。

他开始去很多部队、学校讲课,他开始接受越来越多的记者采访。然而,他很快发现,越来越年迈的他,在讲述雷锋的故事时却遇到越来越多的挑战。

总有人质疑雷锋的节俭,有人说:他不是还有皮衣吗?

张兴吉说,雷锋曾经捡了一个雪花膏瓶,专门用来挤别人扔掉的牙膏,他在部队期间从来没有买过牙膏。他的袜子从鞍钢穿到部队,被韩玉臣扔掉了,又从垃圾堆里捡回来洗干净了继续穿。部队每年发两套军装,他总是把一套还给国家。他确实有一件皮衣,那是在鞍钢的时候买的,他到部队之后,正赶上国家三年自然灾害,所以特别讲究节约。节俭,是他爱国的表现。

还有人问:雷锋做好事是不是在作秀?为什么不是有表扬信,就是写在日记里?

张兴吉说,其实,直到现在都不知道雷锋到底做了多少好事,很多事情他自己都是不肯说的。就以他下火车后送一对母女回家的事情来说,他从来没有告诉过别人,后来因为他回来得特别晚,有人反映到了连部里,当时的连指导员高士祥找他谈话,问他到底是怎么回事,他刚开始都没有说,到最后才吐露实情。而且部队里有人在车站看见了雷锋,说他确实是护送别人回家所以才回来晚了。

张兴吉为自己的喋喋不休感到苦恼。在几十年前,无论是雷锋还是其他人,做好事都是不需要理由的,出于感恩,总觉得本来就应该这么做。而现在,这些顺其自然的事情也需要了——“理由”。

尽管如此,这位住在没有电梯的9楼上、靠2000块钱退休工资维持生活的老人,仍然愿意四处奔走去参加和雷锋有关的活动。他甚至花了5年时间筹备在南充建立一个雷锋展览馆。虽然5年来所有的工作都因为相关部门的人员更替最后回到了起点,但他丝毫没有气馁,“我计划每个星期给他们写一封信。”

张兴吉说,“我们是雷锋事迹的见证人,这样的人以后越来越少了。雷锋是全心全意为人民服务的典范,不能让这样的人被遗忘。”

正是因为这样的原因,在这个冬末春初的北京,在“雷锋班”班长们聚会的现场,我们见到了他。

当张兴吉走出机场的时候,我们一眼就认出了他,因为他胸前别了一枚印有雷锋头像的徽章;那是一次活动主办方送给他的,从此他出门总是带着。

北京的阳光映照着72岁老人胸前的徽章,他和徽章上那个永远22岁的年轻人一样,正笑得灿烂。

来源:新华网 编辑:马原