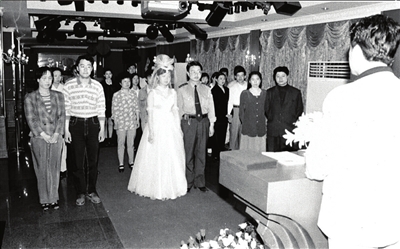

1998年5月11日,婚姻登记员向登记领结婚证的青年宣读法律规定的有关夫妻的权利与义务。济南市民政局婚姻登记管理处当年在向婚姻当事人分发结婚证书时,一改过去简单、随意的现象,而是为男女双方举行发证仪式,让新婚夫妇感受到领取结婚证的神圣与庄严。新华社特供本报图片

中国日报网环球在线消息:30年前一见钟情执子之手,30年后相濡以沫或各奔东西。改革开放30年来,婚恋摆脱了旧制度和旧观念的束缚,结婚与离婚变得更为自由。

然而,当爱情挣脱枷锁之后,自由的天空一度让人迷茫。在经历禁锢与保守、自由和放纵之后,人们又重新开始审视爱情观,传统美德再次成为婚恋信条。

鱼雁传情

30年前的恋情,如同尘封在旧唱片内的老歌,虽然曲律简单,但却动人。

1975年,丰台区一家工厂内,20岁的女工张玉梅喜欢上了同厂的一名年轻人李聚德。两人在青年工人培训课上结识后,很快便确立了恋爱关系。

“那个时候谈恋爱,不像现在的年轻人,拥抱、接吻等亲密动作想都不敢想,也不好意思说什么甜言蜜语。”在张玉梅的记忆中,两人的爱情平淡如水。他们的恋爱生活如同那个时代流行服装的底色,在灰色中透着呆板。

转眼间到了1980年,沉闷的空气有所松动。在北京的公园内,开始有了跳交际舞的男女。那年夏天,红裙子成为北京女孩的流行服饰。

也就是在那一年,工厂礼堂内,开始在周末播放老电影。一起看场电影,成为张玉梅、李聚德最隆重的约会。

灯光昏暗的礼堂内,银幕上闪动着老电影的画面。黑暗中,两人正襟危坐,连手也不敢碰一下。

这种今天难以想象的约会,在当时已经是一种幸福。而对另外一名年轻人赵永福来说,这种幸福,与他无缘。

赵永福是北京人,1972年参军到海南,后又转至广东。1979年探亲时,赵永福特意回到北京。他面临着人生的一件大事:找一个老婆。

虽然日后长期从事婚姻登记工作,但当年的赵永福对恋爱与婚姻并无概念。

赵永福的嫂子给他物色了一个对象。在短暂的探亲假中,赵永福专程去女方家里,看望未来的女友。一面之后,赵永福便返回广东。

“那么一面就定下来了。那个时代和现在不同,男方更加看重女方的人品。”此后,赵永福和女友的爱情,开始靠信件来维系。两人在信中诉说着彼此的见闻和人生理想。一封封情书,横跨中国,传递着遥远的情愫。

和赵永福类似,在上世纪80年代初,年轻人更习惯用情书的方式敞开心扉。彼时,恋人之间相互以“同志”相称,情书中也不忘写上对革命工作和四化建设的渴望。更多的爱意,掩藏在字里行间。一封封发黄的旧情书,成为那个时代对爱情的最好纪念。

日子在延续,赵永福每个月都给女友写信,诉说思念。鱼雁传情,成为这对年轻人的恋爱方式。

而在北京,张玉梅下班后,李聚德都要送她到家门口。但在路上,他们却不敢拉手。

两人的脚步踏过路上的黄色落叶,咫尺也如天涯。

简陋婚宴

1980年9月,张玉梅和李聚德都已年满25周岁。按照晚婚标准,两人已可结婚。但是促使两人当年结婚的理由,如今看来却有些无厘头。

“那时,厂里正在发煤气灶,只有结婚的才可以领取。”为了能领到一台煤气灶,张玉梅和李聚德开始匆忙地准备婚事。

彼时,因为落后的经济状况,人们对婚姻的态度尚未上升到“神圣殿堂”的阶段,柴米油盐的生活才是实在的幸福。

结婚前第一件事,就是到厂里开结婚证明。按照当时的规定,只有单位允许,两人才可以结婚。

用了一天的时间,张玉梅跑遍数个办公室,领到了一张盖有车间、人事、厂办印章的结婚证明。证明上写道,“我所职工张玉梅申请结婚,证明其确为我所职工并特此批准”云云。

1980年9月19日,两人带着户口簿,来到原丰台区革命委员会东高地街道办事处申请结婚。结婚证书印刷得很简单,红色的薄纸封面上印着“结婚证”三个字和一颗黄色五角星,结婚证书内也没有两人的照片。

一张简陋的证书,让两人结为夫妻。而距离举办婚礼,他们还有相当多的工作要做。

张玉梅遇到的第一个难题就是房子。在办结婚证明时,她特意和厂领导提出此事。交涉后,厂方分给两人一间单身宿舍作为新房。

新房位于厂内一间筒子楼的2层,面积仅10平方米,四面无窗。张玉梅将这间新房戏称为“小黑屋”。手表、自行车、缝纫机、收录机,当时流行的四大件,两人一样没有,但这并不妨碍他们憧憬即将到来的婚礼。

当年10月19日,是两人大喜之日。婚礼前一天,张玉梅做了一件奢侈的事,她特意去王府井的四联理发店,花20多元烫了一个当年最流行的发式。婚礼前夜,她一直趴着睡觉,怕压坏发型。

婚礼当日,喜宴设在婆家,前来祝贺的亲友则只能骑车或坐公交车前往赴宴。婆家借了邻居的两间房,共摆了3桌酒席。因为空间有限,前来贺喜的人吃过饭就走,不能多做停留。

和张玉梅的婚礼类似,赵永福结婚时,也只是回京在家中摆了几桌流水酒席,宴请亲友后简单了事。

没有车队,没有摄影,没有喧闹,没有蜜月,上世纪80年代的婚礼既温馨又简陋。对很多人而言,婚姻成为生活中的一项严肃的任务,而并非幸福的纪念。

结婚之后,张玉梅和丈夫搬进“小黑屋”。她仿效邻居,将煤气灶搬至门前,作为简易厨房。

虽然条件艰苦,但夫妻二人感情牢固。在那个年代,离婚被视为道德败坏,终老一生是无数家庭追求的目标。

风气初开

上世纪80年代的婚恋观在社会财富的不断积累中发生着转变。生活上的富足,让人们开始主动追求爱情。

婚后的张玉梅发现了身边的变化。新进厂的年轻工人开始公开谈恋爱,在厂区散步时也会自然地拉起手。电影《庐山恋》中那些曾被视为大胆的拥抱和亲吻,在街头巷尾却时时可见。

上世纪80年代末,琼瑶小说风靡中国。曾经让人心跳耳热难以出口的甜言蜜语,在书中随处可见。而从港台飘来的歌声中,相思相恋成为咏唱的主旋律。爱情被挑开了扭捏的面纱,变得落落大方。

此时,恋爱自由的观念已深入人心,在全国青年抽样调查中,50%以上的年轻人愿意“自己认识,完全由自己做主”。在告别了新中国成立初期的包办婚姻、“文革”时代的政治婚姻后,人们开始选择自主择偶。有学者称,这充分体现了人性的解放和张扬。

在自主择偶的同时,大众择偶的对象,也随着社会发展而改变。赵永福这样曾经的“兵哥哥”已不再是热门人选,万元户和高学历知识分子代替了军人和劳模,成为婚恋舞台上的明星。

赵永福复员后,来到宣武区民政局上班。1992年,他调到民政科,开始接触婚姻登记工作。1996年,民政局成立婚姻登记办公室,赵永福担任主任。此前由街道办事处受理的婚姻登记工作,开始由专门的婚姻登记处负责。

在赵永福记忆中,前来登记结婚和离婚的人们,在观念上变得更为自由。

此时,离婚已经不再是一件难以启齿的事。赵永福说,前来离婚的夫妻,很多都大方地畅谈感情,不再为组织单位等“场外因素”而顾虑。寻觅合适的另一半,成为离异男女的心愿。

1992年的央视春节联欢晚会上,赵本山表演了小品《我想有个家》。他扮演了一名离异男子,参加电视征婚,并最终勇敢地在镜头前说出爱情宣言。而在此后,更多的家庭开始审视爱情,而并非把婚姻当成任务。

开放之风洗刷着婚恋观,也冲击着“从一而终,白头偕老”的传统准则。物质生活富裕后,一部分人开始漠视爱情,背叛婚姻。在南方一些省份,富裕起来的农民流行“包二奶”,而一些年轻女孩则选择委身于已婚港商。由此引发的种种婚姻问题,拷问着整个社会的道德观。

上世纪90年代初期,一些省份将这些婚姻问题反映到民政部,民政部派出巫昌祯等专家前往当地考察。考察的结果触目惊心,学者们开始考虑通过修改法律来规范婚姻。